本文

利用者負担を軽減する制度

高額介護(介護予防)サービス費

介護サービス費の1割(一定所得以上の方は2割または3割)は利用者の方が負担していますが、1ヶ月間に支払った利用者負担額の合計が一定額を超えたときは、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。

該当する方には、町から申請書を送付します。一度申請されますと、以降は自動的に口座に振り込まれます。

| 区分 | 限度額 |

|---|---|

| 課税所得690万円以上の方 | 140,100円(世帯) |

| 課税所得380万円以上690万円未満の方 | 93,000円(世帯) |

| 住民税課税世帯で課税所得380万円未満の方 | 44,400円(世帯) |

| 世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と 前年の合計所得金額の合計が80万円を超える方 |

24,600円(世帯) |

世帯全員が住民税非課税で、

|

24,600円(世帯) 15,000円(個人) |

| 生活保護受給者の方 | 15,000円(個人) |

なお、高額介護サービス費の支給申請に係る請求時効は2年で消滅します。申請書が届いた場合はお早めにご提出ください。

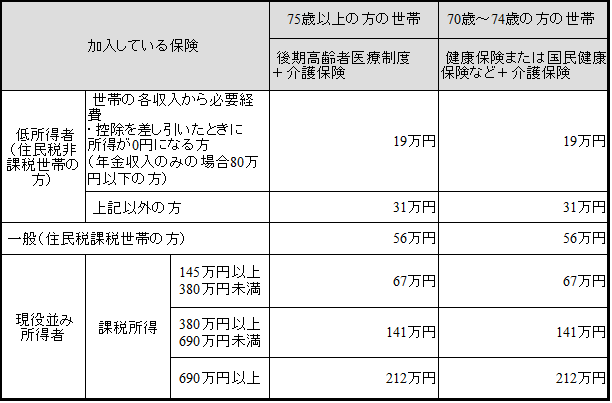

高額医療・高額介護合算サービス費制度

この制度では、世帯内の同一の医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度など)の加入者の方について、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その自己負担の合計が自己負担限度額を超えたときは、超えた分が支給されます。

支給を受けるには申請が必要です。津幡町の国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入しており対象となる方には、町から申請書を送付します。

なお、高額医療・高額介護合算サービス費の支給申請に係る請求時効は2年で消滅します。申請書が届いた場合はお早めにご提出ください。

高額医療・高額介護合算サービス費制度の自己負担限度額(年額)

※1 基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除33万円。

介護保険負担限度額認定

介護保険施設に入所したときの食費と居住費、短期入所サービスを利用したときの食費と滞在費は、全額が利用者の負担となりますが、所得の低い方の施設利用が困難とならないように、申請により負担が軽減される制度があります。

詳しくは下記ファイルをご覧ください。

関連ファイル

関連リンク

介護サービス利用者負担額の助成・減免

災害や失業等で収入が一時的に著しく減少し、介護サービスの利用者負担の支払いが困難な場合、助成・減免基準により利用者負担が免除または軽減されます。

ただし、次に掲げる方は除きます。

- 生活保護を受給している方

- 申請時に納期限の到来している介護保険料を滞納している方

対象や内容については、福祉課までお問い合わせください。

障害者ホームヘルプサービス利用者に対する利用者負担軽減制度

この軽減制度は、障害者施設によるホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障害者の方に対し、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的にしています。

対象者

障害者施策によるホームヘルプサービスの利用において低所得の障害者として負担額が0円の人で、次のいずれかに該当する方

- 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用しており、65歳に到達したことで介護保険の対象となった方

- 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの方

軽減割合

利用者負担額が全額免除されます。

軽減を受けるには申請が必要になりますので、お問い合わせください。

社会福祉法人等による負担軽減制度

この軽減制度は、低所得で生計困難な利用者に対し、介護保険サービスを提供する社会福祉法人等がその社会的役割として利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とします。また、法人が軽減の際に負担した費用の一部を、公費(市・県・国)で助成します。

対象や内容については、サービスを提供する社会福祉法人又は福祉課までお問い合わせください。

課税層における特例限度額措置

施設を利用した際、利用者負担第4段階(負担限度額認定非該当)は、食費・居住費の減額対象となりません。しかし、高齢夫婦世帯等で、世帯員の一人が施設入所したことにより、在宅で生活される世帯員が生計困難となる場合には、食費・居住費の段階を利用者負担第3段階(2)に認定することができます。

詳しくは下記ファイルをご覧ください。